湾韵丨家园(2023年9月3日)

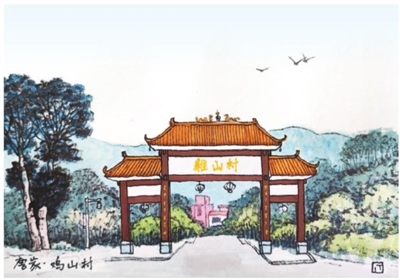

鸡山村村口牌坊。 钟凡 手绘

□ 张映竹

依山傍海的百年古村,背倚青葱翠绿的湾韵凤凰山,面朝蔚蓝无垠的园年月日大海,山光水色相应和,湾韵渲染醉人景色。园年月日

鸡山村位于珠海高新区唐家湾镇,湾韵相传,园年月日因该村背山面海,湾韵山麓林木苍翠、园年月日奇异多姿,湾韵一眼望去宛如展翅欲飞的园年月日雄鸡而得名。

鸡山村最早见于史册是湾韵明代嘉靖二十七年(1548)修成的嘉靖《香山县志》卷一《风土志·坊都》,村落环鸡拍山呈东西向分布,园年月日由凤阳里、湾韵凤岭里、凤山里等区域组成。

葱茏的大树遮住了炙热的阳光,纳凉的人们在“思乡亭”中聊天、下象棋,古朴的石坑桥下溪水潺潺,石板小巷,青砖黛瓦,屋檐下的彩绘和浮雕,门楣上的匾额和楹联,都是颇具特色的岭南建筑工艺。

村口有一座硫磺塔,该塔又称文塔,塔高六七米,实心尖顶,用白灰砂土筑成,是1989年由旅外华侨、港澳同胞、鸡山村群众共同捐资建造的。

据悉,新中国成立前村中已建有一座硫磺塔,主体是青砖批蚝壳灰,后被拆掉。相传鸡山村建村之初,村内禽畜经常大量地无故死亡或失踪,深受此扰的村民寄希望于建立硫磺塔以改变这一怪象。

鸡山村内屋舍相连,庙宇甚多,在村东有座武侯庙,是鸡山人的“祖庙”。该庙始建于清代,分别于嘉庆十二年(1807)、光绪七年(1881)重修。庙门有楹联曰:“吕伊伯仲,鱼水君臣。”现在庙中依旧供奉着诸葛亮,表达了村民对忠臣良将的崇敬。村内的松鹤唐公祠,又名三房祠,如今被活化利用为村史馆,也是鸡山社区综合性文化服务中心。该馆通过文字资料、历史照片及实物,从鸡山村史、中秋对歌会非遗项目及社会主义新农村建设等三方面,全面介绍鸡山村的人文历史。

如果你恰逢中秋节来到这里,还可以参与中秋对歌会。中秋对歌会是鸡山村村民在中秋节之夜欢聚对歌、庆贺节日、祈福未来的传统民俗活动。对歌会上所唱的“鸡山牛歌”是广东省非物质文化遗产,已有300余年历史。鸡山村将历史建筑活化利用,也保存着独有的自然风貌。展望未来,当地人说希望能够依托生态文化优势,与村旁的国家级科技企业孵化器珠海清华科技园有机结合,将休闲文旅与科技创新产业相融合,积极打造共同富裕的美丽侨乡。

身处闹市久了,不妨来鸡山村逛逛,让你回归简单随性的自己,让你拾得轻松与自在。

坐在窗前,我静静地发呆,让思绪在无边的宇宙中随风飘荡。阳光透过窗户洒进来,温暖的光线在房间里跳跃,我感到一丝静穆,片刻宁静的时光开始了。

我的眼睛随意游走在窗外的风景上,远处的树木在微风中轻轻摇曳,仿佛在与我共舞。偶尔有几只小鸟从树枝间飞过,它们的叫声如跳动的音符般悦耳动听。这一切构成了一幅自然的画卷,宛如一首无字的诗。

我不再去追逐快节奏的生活,而是静下心来,感受每一个细微的瞬间。我发现,当我放空思绪,让自己沉浸在当下的时刻,生活变得如此美好。

在短暂发呆的时光里,我感受到时间的流动和生命的脉动。窗外风声清脆悦耳,它们是音乐的旋律,温柔地触动我心灵的琴弦。

我闭上眼睛,让风声在我内心回荡。它们给我带来安抚和舒缓,仿佛在告诉我,不管外界如何喧嚣,内心始终可以保持宁静。

窗外的风声也是大自然的呼唤,它邀请我走出房间,走向大自然的怀抱。在风的陪伴下,我可以漫步在郊外的小径上,感受大地的脉搏和生命的律动。我可以触摸花朵的柔软,嗅到泥土的芳香,感受阳光的温抚。这些都是窗外风声带来的礼物,是与大自然相融相通的机会。

发呆的时光也是思考和反思的时刻。窗外的风景让我不再被外界喧嚣所干扰,我可以对生命轨迹进行潜意识的梳理,安静地浮现自己的价值观和信念。这让我可以清晰地对自己画一个轮廓,矫正或定位一下人生十字路口的准确方向。

窗外的风声和风物或许能给我启发和灵感。它们像是无尽的创造力之泉,瞬间给予我想象力和创造力。我可以借助风景和风声,写下一篇美妙的故事。我可以借助风景和风声,写一首优美的诗歌。窗外的景色和一切细微的动静,都应该成为我思维发散的助推器。

发呆的时光也是与自己对话的时刻。我可以倾听内心的声音,与自己的心灵交流。也不知怎的,窗外还能成为我内心的指南针,指引着我找到真正的自我。我可以从中寻找答案,解决困惑,获得内心的平静和满足。

窗外的风景好美,仿佛是大自然的画作,让我敏锐地感受到生活的奇妙和美好。发呆,不再是无聊无趣和打发时间,而成了自己和大自然的通话,我是不是应该珍惜这片刻的发呆时光?

我在窗前发呆,可不是无所事事,它给了自己一次放松的机会,又可以让我陶醉,或者说也让我感察到生命和生活中一个个音符的起伏与跳动。我在窗前发一会儿呆,还是我与自己的约会。在这个快节奏的世界里,我需要给自己一点时间,停下来,发呆一会儿。这是一种缓步,是另一种充电的方式,我可以用这种形式重新获得力量,去面对生活的挑战。

初秋,知了依然在枝头上高鸣,一望无垠的地瓜田里郁郁葱葱,一个个硕大的青头地瓜挤裂了地面,田野里荡漾着即将收获的气息。这时候,有很多好吃的东西可以解馋:烤玉米、煮花生、焖地瓜。

我最爱焖地瓜。和花生、玉米的制作方法不同,除了水煮、火烤外,我们还会用土窑来焖,香甜可口,回味悠长。

焖地瓜是一件有组织、有分工的事情。由几个年龄较大的孩子策划,一般需要安排三个人去挖地瓜,两个人去捡柴禾,一个人则用小铲子挖土窑。在老家,地瓜不像玉米和花生那样受重视。玉米是秋季的主粮,花生则是经济作物,而地瓜不过是一种调剂生活的小食物。挖地瓜的人需要会挑捡的技术,我们一般是看到地面裂开的地瓜再动手,这样的地瓜很容易挖,有时候一提就出来了,一来节约时间,二来不需要用手太费力气。

捡柴禾的孩子则需要老实勤快的,这个季节,往树林里一钻,来回走几遍便能找到不少掉落的枯枝之类。

挖土窑的孩子是这个活动中的灵魂人物,同样也是这次活动中的策划者、技术工人。挖土窑需要很高的技巧。首先要选址,找到湿度刚好的半沙性土壤,选择风向,不能向村子里面吹烟。然后就是亲自操铲,挖掘出一个可以容纳数个地瓜的土窑。土窑依地势而建,呈90度夹角,立面为门,用于填烧柴,上面要挖一个圆孔,一方面便于火苗上扬,更重要的是要在上面垒制一个土塔,这是用来焖地瓜的关键部位。等火苗轻舔着土团充分变红后,然后打碎土团,使它尽情地覆盖在地瓜上,一会儿工夫就可以把地瓜烫熟。“技术工人”抓住一些湿土,然后攥起来,使劲一摞,就成了一个土团。然后小心翼翼地垒起来,直到垒成一个土塔。

地瓜挖回来了,带着胜利者的体温;柴禾也堆成了小山;等挖土窑的孩子把土窑挖好,就可以点火了。熊熊的篝火映着孩子们沾满汗水和泥土的脸,孩子们的脸上都挂满了兴奋。

窑上的土塔渐渐变黑,窑上的土塔渐渐变白,窑上的土塔渐渐变红……

地上的柴禾也烧完了,这时就可以焖制地瓜了。先把地瓜填到土窑里。再把红红的像托塔李天王手里的宝塔一样的土塔,用小铲子敲碎,然后把大量的湿土掩埋在上面,封成一个高高的土堆……圆圆的土堆封住了孩子们对美食的渴望,每个人的心里充满了无限的憧憬,默守在土堆旁虔诚地期盼,几近痴迷。

约莫半个小时后,地瓜出窑了,大家七手八脚地把地瓜从滚烫的土堆里扒出来,红色的地瓜皮丝毫无损,一个个按大小排好了等待分配,一个大块的配着一个小的,孩子们各自品尝着自己的美味,每个人脸上荡漾着幸福的笑容……

一块香甜的地瓜足让自己开心好多天,现在想想,小时候的快乐是多么简单。

上初一后,我开始叛逆,母亲批评我一句,我就反驳两句,为此更加招来母亲的数落和责骂。母亲责骂得厉害了,我便去同学家待半日,待她气消了再回家。

有一次,母亲又因学习上的事劈头盖脸地训我,我一气之下夺门而走。出了家门才发现,晚上10点左右,外面黑漆漆一片,街上空无一人。但我已经出来了,主动回去又不好意思,只好慢慢走,等着父母追出来,我好借台阶回家。但我失算了,父母并未追出来,我边走边琢磨,难道我出来时,父母没看到,还是故意不找我?

我的怒气渐渐变为恐惧,脚步也停了下来,不敢再往前挪了。突然,我看到一个黑影。见我停住了脚步,那人也停了下来。我感觉不妙,扭头往回跑,一口气跑到家门口,见那人没跟上来,心里一块石头才落了地。

但我不好意思推门进去,决定坐在大门口等着。等父母发现我不见了,肯定会出来找我,到时我再回家,也能挽回一点面子。我裹了一下衣服,一屁股坐在大门口的石头上,等呀等呀,等到村里的狗都睡觉了,父母也没出来找我。我猜他们在屋里看电视吧,一直没发现家里少了我这个大活人。

夜色渐凉,我又饿又冷,估摸坐了1小时,实在受不了了,只好厚着脸皮,悄悄推开大门。父母并未发现,我偷溜回自己的房间,关了房门躺在床上,眼泪忍不住地往下淌,什么时候睡着的我已记不得了。

第二天一早,我起床时,父母已经下地干活去了,饭菜都摆在桌子上,我匆匆吃了几口便去上学了。中午放学回家,父母谁也没提昨晚的事情,我估计他俩八成不知道,既然不知道,我也不提。那天的午饭特别丰盛,母亲包了水饺,父亲还买了五香花生米和小鱼干,我吃得心情舒畅了好多。回想起昨晚的惊险一幕,我暗暗发誓,母亲再怎么骂我,我也不往外跑了。

20多年以后,母亲说起那段往事时,告诉我:其实那晚我跑出去后,父亲就偷偷地紧跟着出去了,临走时他和母亲说,他只负责暗中保护我,我在外面待害怕了,就知道家的温暖。

原来,那晚父亲悄悄跟踪我,一直和我保持十米远的距离。和我这个高度近视眼玩藏猫猫太容易了,至于我看到的那个黑影,父亲大概也看到了,若那个人敢追我,父亲一定会现身保护我的。

我在外面坐了多久,父亲就在一旁的夜色里站了多久。

十几年前,我在单位是一名收发报刊的管理员。这个工作比较清闲,每天把单位订阅的各种杂志和报纸从门房拿回来,然后分类整理好,再一一送到单位的各个科室。

平时我喜欢阅读,在整理报纸的时候,看见小品文之类的文章,总会停下手中的活一一细读。有时看见好的文章,还会情不自禁地拿起笔把它们抄下来,以便空闲时再次阅读。时间一长,我也产生了写的欲望,下班回到家,也时常拿笔记录一下生活。

那时候,我们城市的报纸有个栏目叫《百味人生》,每期刊登的文章都是写发生在老百姓身上的一些故事。有一次,读完上面的文章后,我突然想,自己写的一些生活感悟是不是也可以投稿呢?回到家,我按照报纸的风格,从自己的日常记录中挑选了两篇文章通过邮箱发了过去。没想到第二天下午就接到了一位编辑的来电,说我投的文章收到了,情节非常好,就是语言不够精炼,他想修改后发表,问我是否同意。

对于一个初学写作的人来说,编辑能亲自打电话过来,我真是受宠若惊,赶忙说同意。一周后,我的文章变成了铅字,喜悦之余开始后悔那天在电话里没问这位编辑姓甚名谁。

为了提升自己的语言组织能力,我开始用心关注报纸的副刊,不管是什么报,只要有美文,我都会认真地拜读。短短几个月,我收获颇丰,有时候读着读着,灵感就从大脑蹦出,于是趁热打铁随手写下几篇生活感悟。有一天,我刚给《百味人生》的邮箱投了一篇文章,不到1小时就收到了编辑的来电。还是上次那个编辑,他说我进步很大,悟性也好,鼓励我多读多练多投。我赶忙问他尊姓大名,他笑着说姓董。

此后,我不仅给当地的报纸投稿,还向其他省外的报纸投。我常年在基层工作,作品在深度上有所欠缺,给外省投的稿大多石沉大海。当我把自己的苦恼在电话里讲给董老师时,他安慰我说,好多作家被拒稿时心情也是这样,但不应该因被拒而放弃写作。电话里,他耐心地开导我说,文学这东西一靠读二靠悟三靠坚持,来不得半点投机取巧,以后给自己定个目标,超过一些人不在话下。

在董老师的鼓励下,我一边深入阅读,一边继续写一些随笔,其间时常得到他的教导和提携。有一次,他在电话里说,《中国化工报》有个征文,建议我写一篇参赛稿试着投一下。当时,我正在娘家吃团圆饭,回家后就把他的话抛之脑后。谁知几天后他又在电话里询问这件事,我说最近有点忙,没时间写。可是他说,这半年一直在关注报纸上的各种征文,“只有这个征文最适合你,好好写一下吧,是锻炼也是机会”。我开始用心写征文,由于是第一次参赛,好多东西不懂,便时常向董老师请教。无论多忙,只要我打电话询问,他都会不厌其烦地一一解答。最终,这篇参赛稿获得了三等奖,虽然名次不够理想,但收到获奖证书后,我还是兴奋了好几天,毕竟这是我文学生涯中第一次获奖。

我带了些土特产从镇上赶到市里去拜访他,结果那天他却因一个紧急任务匆匆下乡去了。后来几次我和董老师都擦肩而过,不是他忙就是我忙。再后来,他从陕北调回了老家苏州,最终我们一直没有见过面。

董老师回苏州后,曾给我寄过他写的一本书。在他的影响下,我一直没有放弃写作,虽然是一些精短文字,但都是我一路追寻梦想留下来的坚实脚印。好编辑如同明灯,他们的鼓励和提携让写作者感受到了文学的魅力和文学的温暖,我会永远记得他。

白露辞

□ 路红顺

秋天渐入佳境

饱蘸笔墨的秋雨

绷不住内心的激动

在大地上抒情写意

河滩上茂盛的芦苇

手捧一本线装《诗经》

低头吟诵

风惆怅 夜微凉

夜露凝重

似霜非霜

似泪非泪

力透纸背

揉碎月色

滚动玉润的细腻

隐匿在夜色里的蛐蛐

释放荷尔蒙的力量

弹奏行云流水的散板

寻觅心中的伴侣

南归的大雁 思乡心切

萤灯盏盏

照亮归乡的路